发布时间: 2025-01-13

一、背景

脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)是一种由多种因素所致的不可逆的神经功能损害,常导致感觉、运动功能障碍、反射异常、自主神经功能紊乱等功能障碍,其并发症常包括痉挛、神经病理性疼痛(neuropathic pain,NPP)等,影响患者日常生活活动和社会参与能力。目前临床上对SCI的治疗主要包括早期手术或药物干预,慢性期开展个体化康复。然而,受医疗技术限制,SCI患者常遗留不同程度功能障碍。

重复经颅磁刺激(repeated transcranial magnetic stimulation,rTMS)是一种无痛无创、操作便捷的非侵入性脑刺激技术,通过重复施加磁场刺激来调节神经元活动,促进大脑产生依赖刺激次数的长时程效应,帮助轴突再生,提高神经可塑性,最终促进神经系统恢复。近年来被广泛地应用于神经系统疾病的治疗。大量临床研究表明,rTMS可不同程度缓解SCI患者功能障碍,但不同研究间设计方案存在较大差异,且多为单中心研究,循证医学证据等级较低。此外,当前研究多侧重SCI患者单一方面的功能康复和并发症的治疗。然而,SCI患者的病情复杂且伴发症状多,难以通过单一指标的变化来准确评估其整体功能康复效果。因此,本研究在选取脊髓功能独立性指标的基础上,同时纳入运动、神经电生理、疼痛及痉挛等相关指标,通过Meta分析将同类多项研究结果进行综合、定量分析,系统评价rTMS对SCI患者的康复疗效及安全性,以期为临床采用rTMS治疗SCI提供相对全面、客观的循证医学证据。

二、资料与方法

1、纳入与排除标准

1.1 纳入标准

①研究类型:rTMS治疗SCI后功能障碍的随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)。 ②研究对象:符合美国脊髓损伤协会(American Spinal Injury Association,ASIA)或中国《神经外科学》《神经病学(第7版)》有关SCI的诊断标准,非脊髓休克期;MRI影像学检查诊断明确;体内无金属内固定物(钛合金除外)和心脏起搏器;无颅脑疾病、严重心脏病和癫痫病史;患者性别、年龄、国籍不限。③干预措施:试验组接受rTMS治疗和常规基础治疗,对照组仅接受常规基础治疗或假刺激,其余干预手段在两组间一致。④结局指标:脊髓功能独立性量表(Spinal Cord Independence Measure,SCIM)、功能独立性评分(Functional Independence Measure,FIM)、Barthel指数(Barthel index,BI)、静息运动阈值(resting motor threshold,RMT)、运动诱发电位(motor evoked potential,MEP)波幅;下肢运动评分(lower extremity motor score,LEMS)、脊髓损伤步行指数Ⅱ(Walking Index for SCI,WISCI-Ⅱ)、改良Ashworth量表(Modified Ashworth Scale,MAS)、视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)。

1.2 排除标准

①非中英文文献,重复发表的文章;

②无法获取全文,文章数据不全或与作者联系后仍无法获得;③实验组同时接受其他治疗。

2、文献筛选和资料提取

由2名研究人员根据标题、摘要、纳排标准筛选文献,独立从纳入的文献中提取数据并交叉核对。若存在分歧,则通过第三方参与讨论决定。提取内容主要包括:①纳入研究的基本信息(文题、样本量、性别、年龄、病程、AISA分级、损伤节段等);②治疗方案(干预措施、干预部位、干预方案等);③结局指标、不良反应等。

3、文献质量评价

由2名研究人员独立进行方法学质量评价,相互审查。如遇分歧,则由第三方参与讨论决定。最终纳入的文献采用Cochrane系统评价手册推荐的偏倚风险评估工具(Cochrane 5.1.0版本)进行评价。

4、统计学处理

使用Cochrane协作网提供的RevMan5.4软件进行数据分析,纳入的结局指标均为连续性变量,采用均数差(mean differences,MD)和95%置信区间(confidence interval,CI)表示。对纳入研究中提及中位数和四分位数的数据,根据公式转化后再进行合并分析。用I2检验分析各个研究间的异质性。当I2≥50%,P<0.1时,认为各研究间存在显著异质性,使用随机效应模型,并通过敏感性分析或亚组分析寻找异质性来源;当I2<50%,P≥0.1时,可认为各研究间不存在显著的统计学异质性,但因存在临床异质性,同样使用随机效应模型。Meta分析的水准设为α=0.05。通过绘制漏斗图分析是否存在发表偏倚。

三、结果

1、文献检索结果

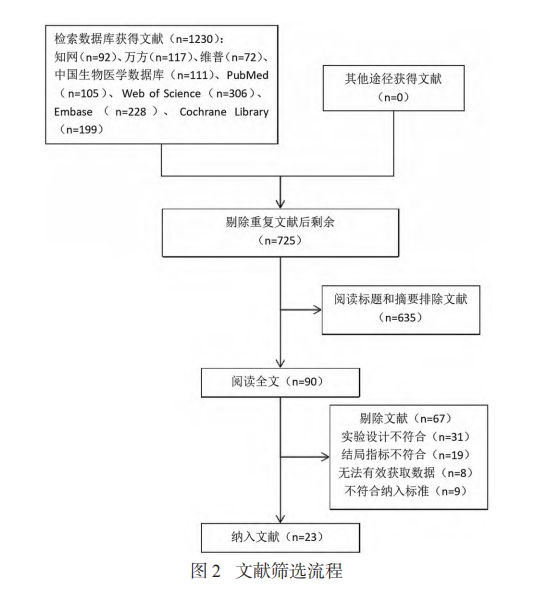

根据检索策略,检索相关文献共1230篇,其中中文392篇,英文838篇。筛除重复文献后剩余725篇,根据纳排标准,阅读标题和摘要后筛除635篇,对剩余的90篇文献进行全文阅读,最终纳入23篇RCT研究,其中中文19篇,英文4篇,见图2。

2、纳入研究的基本特征及方法学质量评价

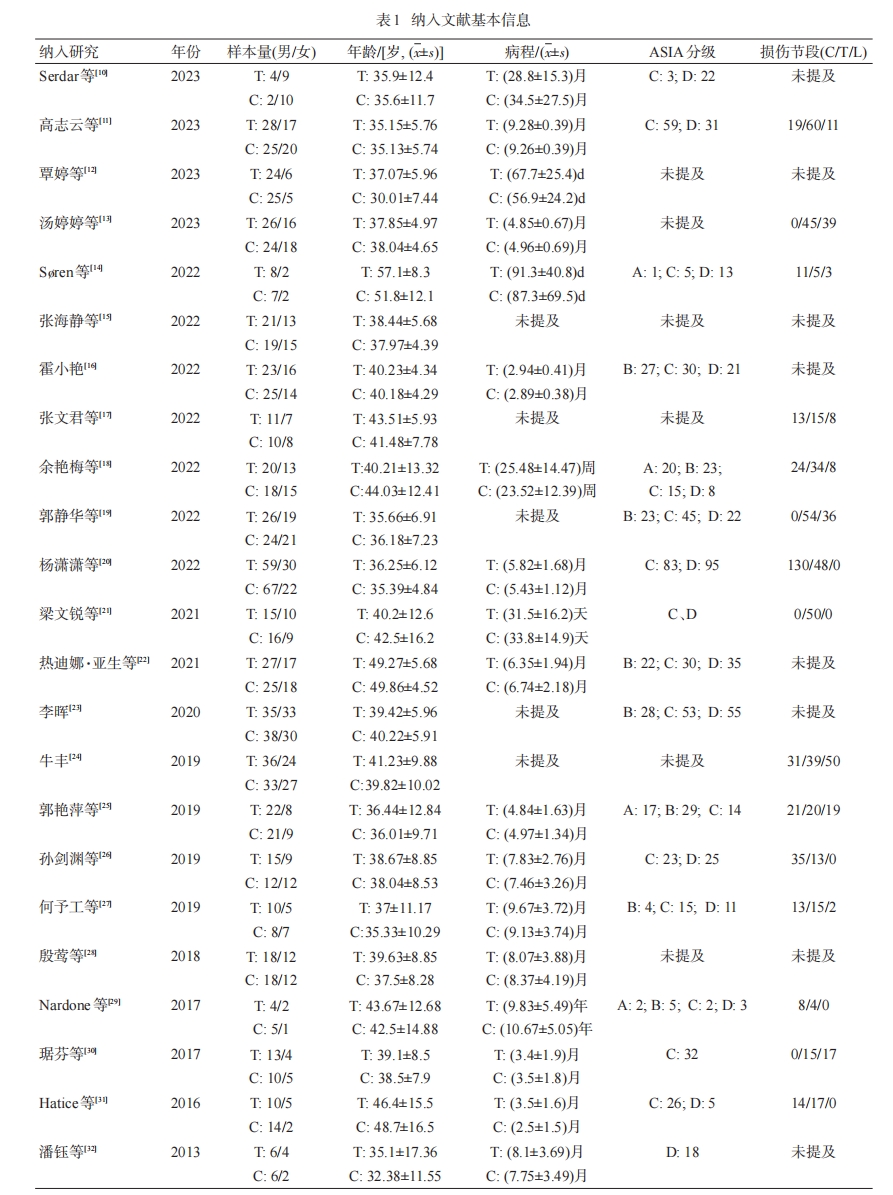

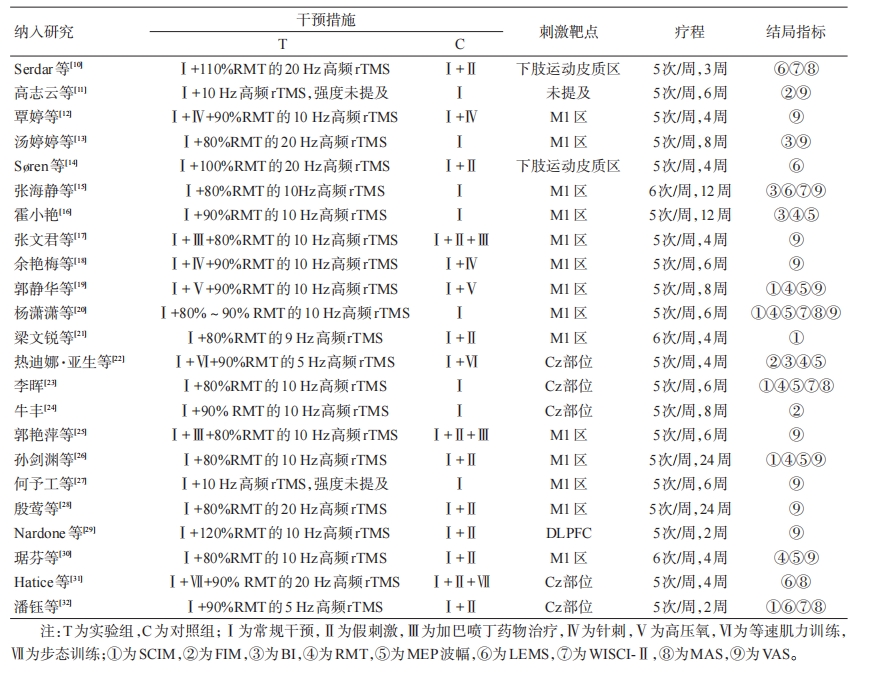

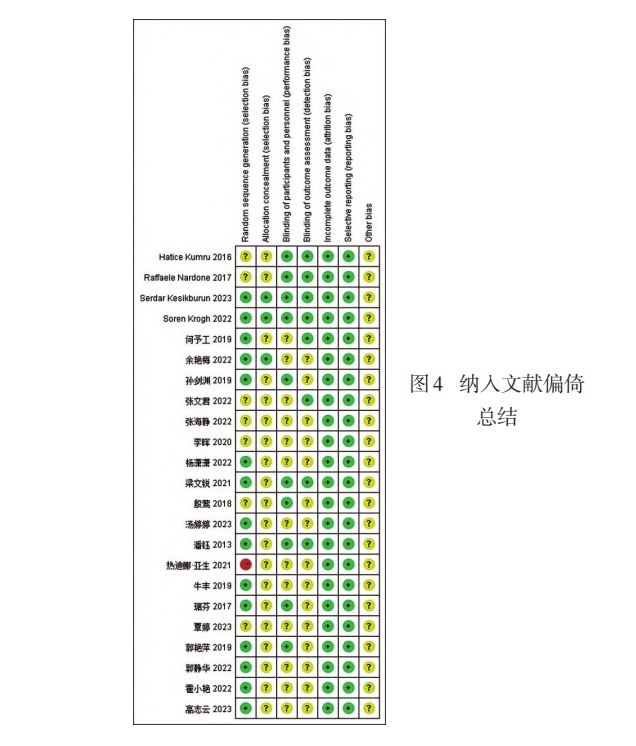

最终纳入23项RCT,总计1478例SCI患者。其中实验组均采用高频rTMS,刺激频率在5~20Hz,16项研究的刺激靶点位于初级运动皮质(M1区),5项研究位于国际脑电图的Cz部位,1项研究位于左背外侧前额叶皮质区(dorsolateral prefrontal cortex,DLPFC),1项研究未提及具体部位,文献的基本特征见表1。根据Cochrane偏倚风险评估量表对纳入研究进行质量评价,在随机序列产生方面,7篇文献未具体描述随机分配方法,1篇根据入院奇偶顺序分配组别;分配隐藏方面,3篇采用黑盒或中心分配;盲法方面,10篇对参与者或受试者施盲,8篇对评估者设盲;3篇存在少数样本脱落,缺失数据的数目在各干预组相当并准确描述,均评价为低风险;无选择性报告,不清楚是否存在其他偏倚。纳入文献偏倚风险评价见图3、图4。

3、Meta分析结果

3.1 脊髓功能独立性及日常生活活动能力变化

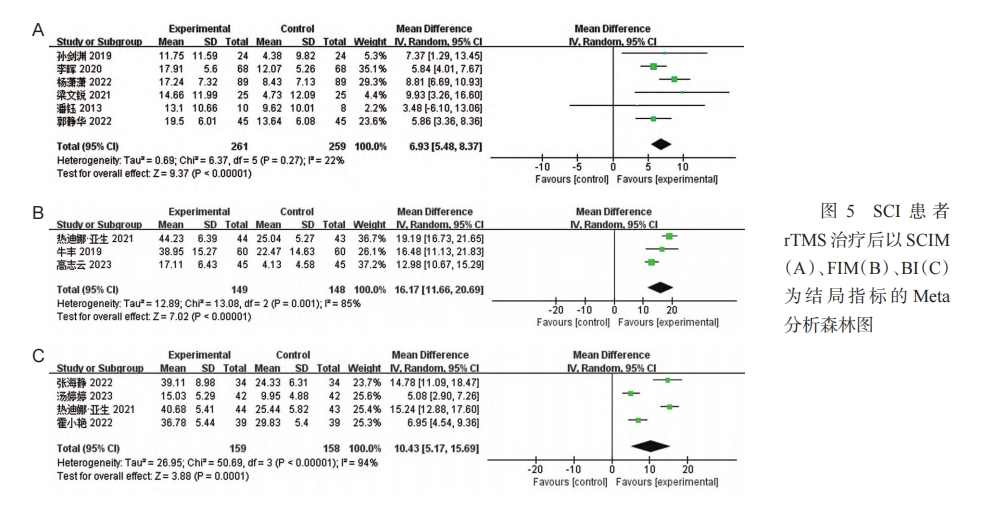

6篇文献采用SCIM量表作为结局指标,共纳入520例患者。异质性分析结果为I2 =22%,P=0.27,采用随机效应模型。Meta分析结果表明,与对照组相比,rTMS治疗组SCI患者的SCIM量表评分显著改善[MD=6.93,95%CI (5.48, 8.37),P<0.00001],见图5A。

3篇文献采用FIM作为结局指标,共纳入297例患者。异质性分析结果为I2=84%,P=0.001,采用随机效应模型。Meta分析结果表明,与对照组相比,rTMS治疗组SCI患者的FIM显著改善[MD=16.17,95%CI(11.66, 20.69),P<0.00001],见图5B。敏感性分析提示异质性来源于高志云等的研究,将其剔除后对剩余文献进行Meta分析,研究间异质性减小(I2= 0%,P=0.37),效应量无显著变化[MD=18.72,95%CI (16.48, 20.95),P<0.00001],提示结果较稳定。

4篇文献采用BI作为结局指标,共纳入317例患者。异质性分析结果为I2=94%,P<0.00001,通过逐篇剔除文献的方法进行敏感性分析,异质性均未发生明显改变,提示研究结果较稳定,采用随机效应模型进行Meta分析,结果显示,与对照组相比,rTMS治疗组SCI患者的BI评分显著改善 [MD=10.43,95%CI (5.17, 15.69),P<0.00001],见图5C。

3.2 神经生理学变化

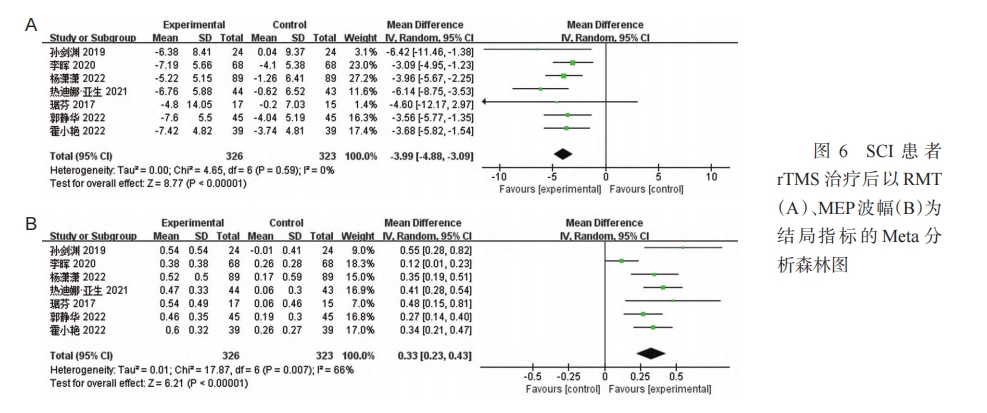

7篇文献采用RMT作为结局指标,共纳入649例患者。异质性分析结果为I2=0%,P=0.59,采用随机效应模型。Meta分析结果表明,与对照组相比,rTMS治疗后SCI患者的RMT显著改善[MD=-3.99,95%CI(-4.88,-3.09),P<0.00001],见图6A。

7篇文献采用MEP波幅作为结局指标,共纳入649例患者。各文献间异质性较大(I2=66%,P=0.007),采用随机效应模型。Meta分析结果表明,与对照组相比,rTMS治疗可显著改善 SCI患者MEP波幅[MD=0.33,95%CI(0.23, 0.43),P<0.00001],见图6B。敏感性分析提示异质性来源于李晖等的研究,剔除此项研究后异质性下降(I2=0%,P=0.45),这可能与该研究联合应用神经类药物有关。对剩余文献进行Meta分析,效应量无显著变化[MD=0.36,95%CI(0.29, 0.43),P<0.00001],提示结果较稳定。

3.3 下肢运动功能变化

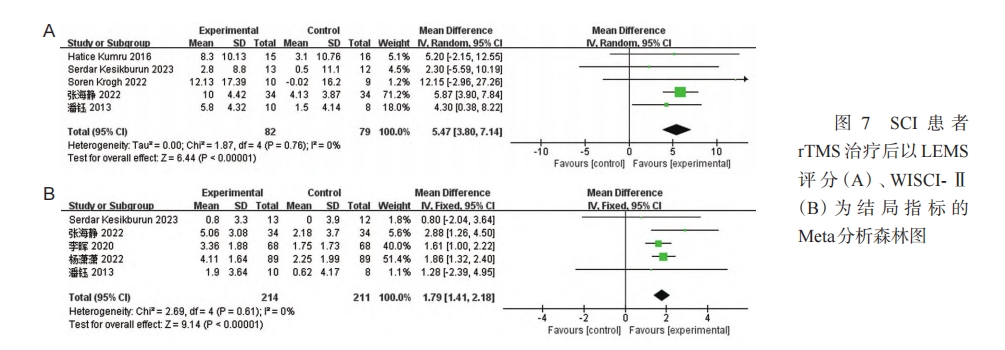

5篇文献采用LEMS作为结局指标,共纳入161例患者。异质性分析结果为I2=0%,P=0.76,采用随机效应模型。Meta分析结果表明,与对照组相比,rTMS治疗后SCI患者的LEMS显著改善[MD=5.47,95%CI(3.80, 7.14),P<0.00001],见图7A。

5篇文献采用 WISCI-Ⅱ作为结局指标,共纳入425例患者。异质性分析结果为I2=0%,P=0.61,采用随机效应模型。Meta分析结果表明,与对照组相比,rTMS治疗后SCI患者的WISCI-Ⅱ显著改善 [MD=1.79,95%CI(1.41, 2.18),P<0.00001],见图7B。

3.4 并发症情况

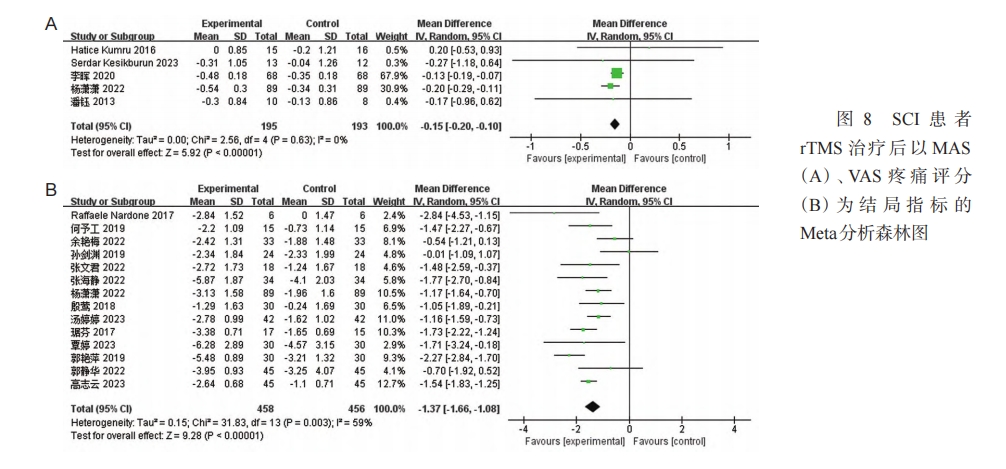

5篇文献采用MAS评分作为结局指标,共纳入388例患者。异质性分析结果为I2=0%,P=0.63,采用随机效应模型。Meta分析结果表明,与对照组相比,rTMS治疗后,SCI患者的MAS评分显著改善[MD=-0.15,95%CI(-0.20, -0.10),P<0.00001],见图8A。

14篇文献采用VAS作为结局指标,共纳入914例患者。各文献间异质性较大(I2=59%,P=0.003),采用随机效应模型。Meta分析结果表明,与对照组相比,rTMS治疗组SCI患者的VAS疼痛评分显著降低[MD=-1.37, 95%CI(-1.66, -1.08),P<0.00001],见图8B。敏感性分析提示异质性来源于余艳梅等、孙剑渊等、郭艳萍等的研究,剔除此三项研究后异质性下降(I2=2%,P=0.42),这可能是由于余艳梅等在经颅磁与常规干预的基础上联用针刺,郭艳萍等联用加巴喷丁,而孙剑渊等的治疗时长远超其他研究。对剩余文献进行Meta分析,效应量无显著变化[MD=-1.43, 95%CI(-1.61, -1.25),P<0.00001],提示结果较稳定。

3.5 安全性评价

在纳入的23篇文献中,有7篇文献对不良反应进行报道,其中6项研究共计18例患者出现轻微头痛、轻度面部抽搐等不良反应,1项研究仅描述少量患者出现疲劳、头皮刺痛感,未报道具体人数,所有患者症状均较轻,且休息后均可自行缓解。

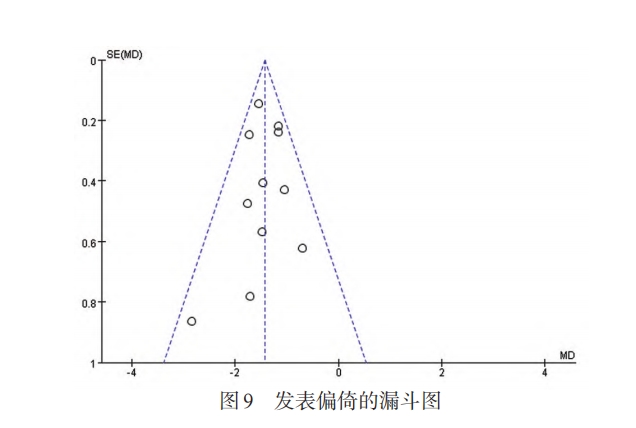

3.6 发表偏倚

以纳入文献最多的VAS疼痛评分为指标绘制发表偏倚漏斗图,见图9,图形分布基本对称,提示存在发表偏倚的可能性较小。

四、讨论

SCI患者常出现不同程度的功能障碍,其主要原因是神经元结构断裂、传导通路部分或完全中断;同时,损伤部位可能受到局部缺氧、缺血、细胞兴奋性毒性和炎症反应等因素影响,进一步导致神经元结构受损,加剧SCI患者的功能障碍;也有研究指出,SCI后中枢神经系统发生的无方向性代偿可塑性也导致其他功能障碍的产生。rTMS是一种无创神经刺激技术,通过改变神经元兴奋性、调节炎症反应和细胞凋亡过程、促进轴突再生,进而实现神经网络可适性功能重组。目前,rTMS被广泛应用于SCI等神经系统疾病的治疗。

然而,以往临床研究多关注rTMS对SCI后NPP的治疗作用,部分研究关注rTMS对SCI后运动功能障碍及痉挛的康复,但是对于SCI患者整体功能的变化较少报道。受ICF理念的影响,国内外研究越来越重视SCI患者整体功能的改善。因此,本研究纳入生理及功能层面相关指标,综合评价rTMS对SCI患者功能障碍的康复疗效及安全性,并对各项试验干预前后评价指标的变化量进行数据分析,以更客观反映rTMS对SCI患者功能障碍的影响。

1、rTMS可改善SCI患者的功能独立性、神经电生理表现及下肢运动功能

SCIM量表作为专门为SCI患者设计的功能评估量表,除生活自理外还包含呼吸、二便控制、移动能力等方面的评价,可更敏感地体现患者脊髓功能独立性的变化。本研究结果表明,rTMS联合常规康复治疗后,SCI患者的SCIM评分、FIM评分及BI评分显著提高,患者的功能独立性及日常生活能力改善,与之前的研究结果基本一致。

RMT主要反映神经元细胞膜的兴奋性,神经元兴奋异常时数值升高;MEP可客观评估包括皮质脊髓束和外周运动神经在内的运动回路的完整性,结构异常时其波幅降低。本研究结果提示,rTMS与SCI患者RMT的降低、MEP波幅的改善之间存在显著联系。此外,Jens等的研究发现MEP波幅的改善与SCI后运动功能恢复密切相关。

LEMS是脊髓损伤神经学分类国际标准(ISNCSCI)中反映下肢运动功能分级的子量表,其与WISCI-Ⅱ均可反映SCI患者下肢运动能力。本研究结果显示,rTMS组的LEMS和WISCI-II评分均显著提高,提示rTMS可能对增加下肢肌肉力量和改善步行能力产生显著影响,这与Kuwahara等的研究一致。

上述研究结果表明,rTMS对于SCI患者的康复有一定积极影响,其作用机制可能如下:①高频rTMS可诱导大脑皮质对神经元活动的抑制(即皮质性抑制)下调,从而降低运动阈值,提高大脑皮质的兴奋性,增强对残余神经连接的控制。②rTMS可调节神经元之间的通信和信号传递,激活残留轴突,在皮质脊髓束建立新的功能连接,诱导中枢神经系统发生功能重组,进而缓解SCI患者功能障碍。此外,rTMS联合康复训练有利于SCI患者长期运动功能的恢复,这是由于运动训练依赖于活动的方式(如重复练习特定动作)建立运动记忆来驱动神经网络,而rTMS可增强运动皮质中与使用依赖可塑性相关的运动记忆,激活特定的神经网络,促进功能相关的肌肉活动,从而促进SCI患者运动功能的恢复及功能独立性和生活质量的提高。

2、rTMS可减轻SCI患者痉挛、疼痛

痉挛是SCI后常见的并发症之一,发生率高达65%,通常是由于上运动神经元损伤后,大脑皮质对脊髓内的抑制性神经回路的下行控制能力下降,运动神经元和中间神经元过度兴奋,进而触发不自主的肌肉痉挛或痉挛性运动。本研究提示,高频rTMS对SCI患者下肢痉挛有显著改善作用。这与Agnieszka等的研究结果基本一致,他们认为高频rTMS可一定程度改善不完全SCI患者肢体肌肉运动单位的募集及脊髓通路内神经冲动的传导,从而减少肌痉挛。可能作用机制如下:①高频rTMS可通过调节SCI患者的皮质脊髓束及其他残余传出通路(如红核脊髓束)中新生轴突的信息传递来平衡脊髓兴奋及抑制网络,帮助中枢神经适应和重组;②通过调控SCI患者的脊髓节段间交叉投射系统中的固有脊髓纤维的活性(尤其是抑制性中间神经元的激活)以及脊髓侧索中的备用纤维的传导,调节运动神经元兴奋性,缓解肌痉挛。以上机制均可促进SCI患者运动控制和感觉处理方面的恢复。但目前高频rTMS对SCI患者痉挛状态的缓解作用还不能得到普遍证实,Mendonc等的研究显示,10Hz的rTMS可促进不完全SCI患者皮质兴奋性增加,却不能改变脊髓的兴奋性或减轻痉挛。因此,将来应开展更多高质量的随机对照实验,进一步验证rTMS对SCI患者痉挛的疗效,并深入探讨其作用机制,以更好指导临床。

在纳入的研究中,采用VAS对SCI患者神经性疼痛进行评估。Meta分析结果显示,与对照组相比,rTMS可显著缓解SCI后NPP,这与以往的研究保持一致。NPP的发生常与中枢神经可塑性改变、中枢敏化、中枢去抑制等因素相关。其镇痛机制可能为:rTMS作用下,大脑皮质兴奋性增加,增强了丘脑皮质对疼痛的抑制以及疼痛中枢对疼痛的整合,减少神经元的异常放电,从而减轻疼痛。

本研究局限性如下:①只检索了中英文数据库,可能存在发表偏倚。②本文共纳入23篇文献,但符合纳入标准的英文文献仅有4篇。可能原因是国外rTMS相关研究多集中于脑卒中后功能障碍的康复,SCI领域研究成果相对较少。③纳入患者多为不完全损伤,完全性损伤患者较少,可能对Meta分析的结果产生一定影响。④所纳入研究均未对rTMS作用于SCI患者的长期疗效进行报道。⑤部分研究提及rTMS也可改善SCI后感觉、上肢运动功能障碍及其他并发症如排便困难、呼吸功能障碍、抑郁焦虑情绪等,但文献数量较少,未对其进行定量分析。

本研究表明,rTMS干预可一定程度促进SCI患者整体功能的恢复,改善其脊髓功能独立性、神经电生理表现及下肢运动功能障碍,特别是在缓解痉挛、疼痛方面具备潜在的治疗优势。本研究的结果与现有研究在rTMS对SCI患者功能康复中的积极效果上基本一致,在循证医学角度上为rTMS促进SCI患者功能障碍恢复提供了依据。未来期望有更多高质量研究来进一步明确最佳干预时机,完善干预方案如参数设置、刺激定位等,以提高临床疗效,并结合功能性磁共振成像、功能性近红外光学脑成像、脑电图等方法,深入探讨rTMS的作用机制。

注文章出处:贾云晓,张文豪,高海峰等.重复经颅磁刺激对脊髓损伤患者康复疗效的meta分析.[J].神经损伤与功能重建.2024.11(19):630-638.