发布时间: 2025-07-21

外周磁刺激(peripheral magnetic stimulation, PMS)是一种非侵入性的神经调控技术,通过外部磁场作用于外周神经系统,调节神经元的电活动。自20世纪80年代首次应用于人类外周神经刺激以来,PMS因其无创且易于操作的特点,逐渐成为神经和肌肉骨骼疾病治疗领域的研究热点,在疼痛管理、改善运动功能恢复等方面展现出广阔的应用前景。研究表明,PMS通过调节神经递质的释放和突触可塑性,能够有效促进神经组织的修复和功能重建,近年来,随着PMS研究的不断深入,相关文献数量迅速增长,研究领域也逐渐多元化。然而,现有研究多集中于特定疾病或治疗方法,缺乏对整体研究领域的系统性分析。

文献计量学作为一种可行定量分析的方法,能够实现对海量文献数据的统计分析,从而揭示研究领域的发展趋势、知识架构和前沿热点。本研究通过对Web of Science数据库中PMS相关核心研究进行文献计量学分析,利用可视化手段,旨在全面梳理PMS研究的发展现状及前沿热点,为之后的研究和资源整合提供参考。

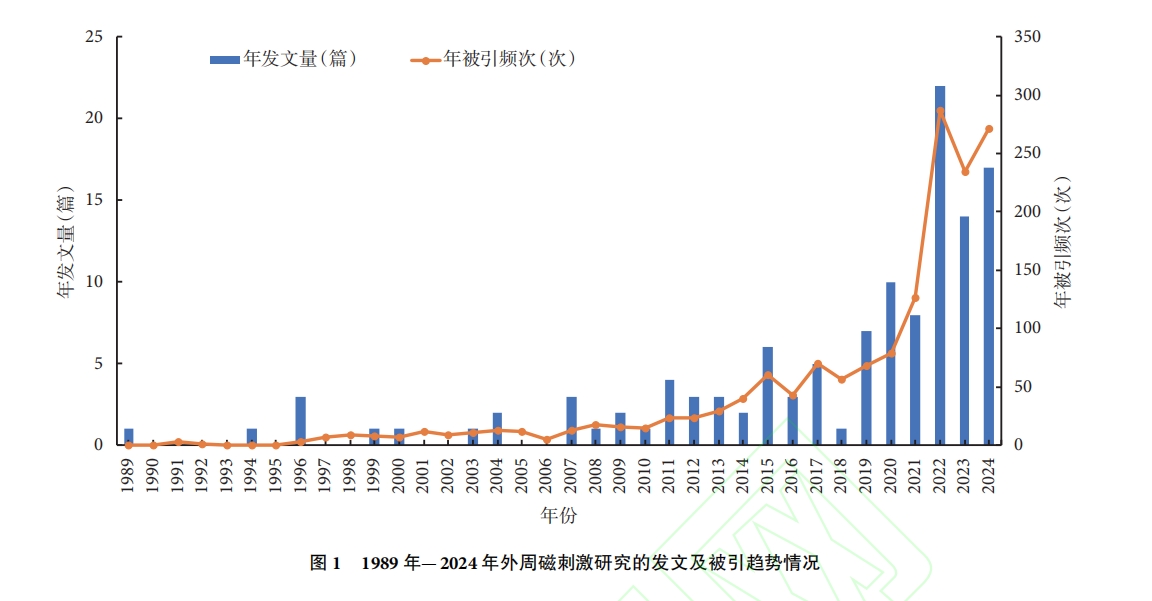

一、研究发文量趋势:上升

二、国家与机构

在国家层面:德国、中国、日本、加拿大、美国等国家突出发文量位居前列。发文共涉及21个国家/地区,共聚合得出4个聚类群。根据总连接强度,排名前5位的国家/地区分别是德国(9次)、美国(9次)、

中国(6次)、加拿大(4次)及英国(4次),反映以上5国在PMS研究上跨国合作趋势较显著。

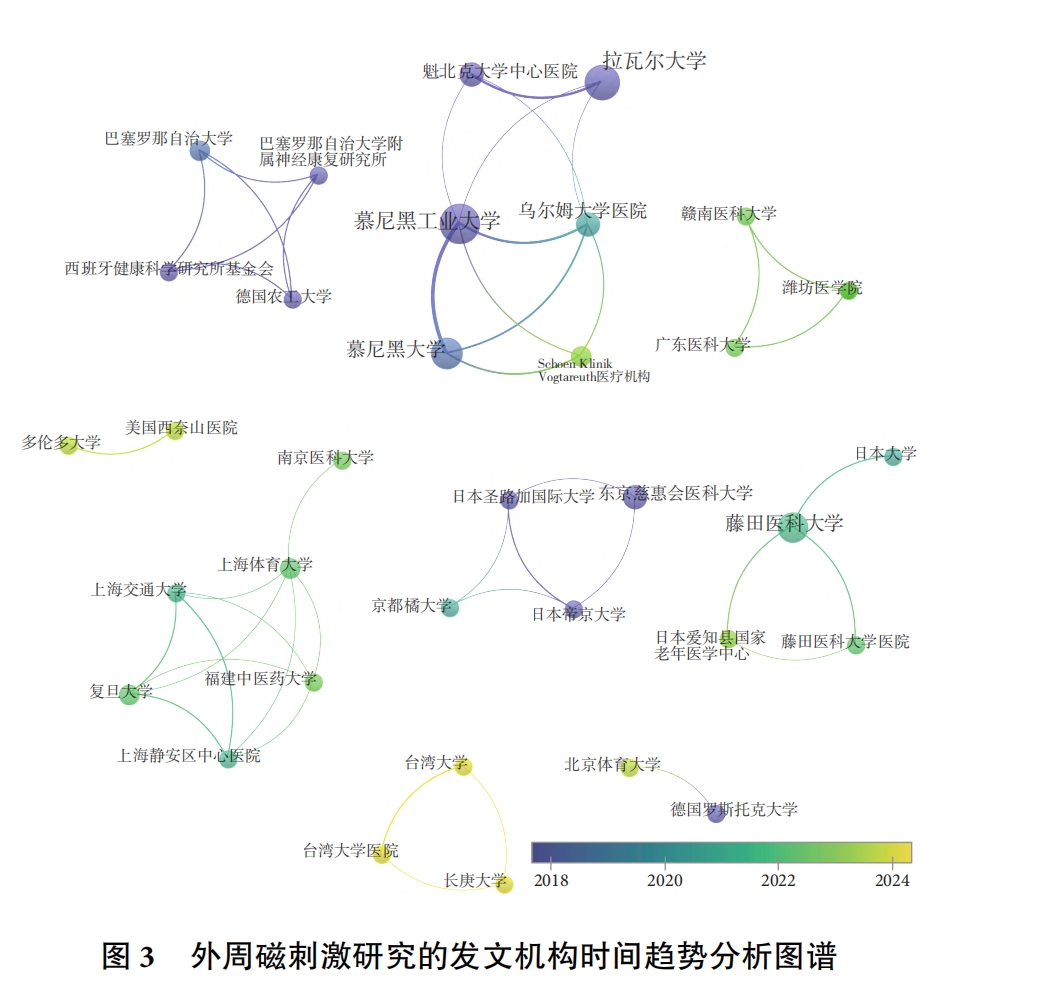

从机构的角度,发文量前5位的机构分别是德国慕尼黑工业大学(18次)、加拿大拉瓦尔大学(13次)、德国慕尼黑大学(10次)、日本藤田医科大学(9次)以及德国乌尔姆大学医院、加拿大魁北克大学中心医院

及日本东京慈惠会医科大学(均为5次)。发文共涉及203个机构。

三、研究热点及趋势分析

1、关键词共现及聚类分析

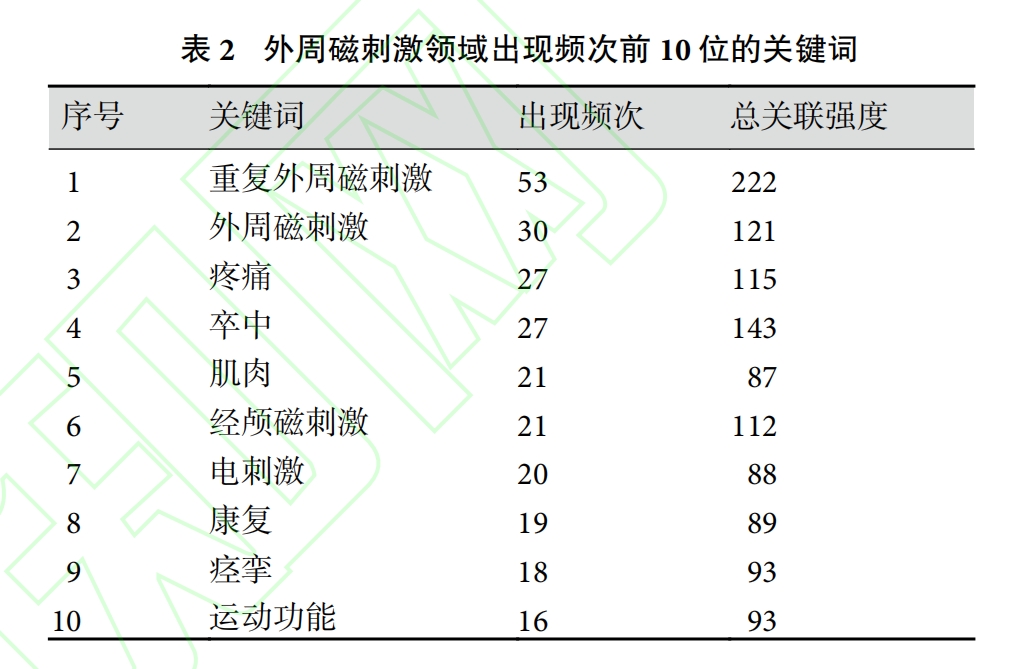

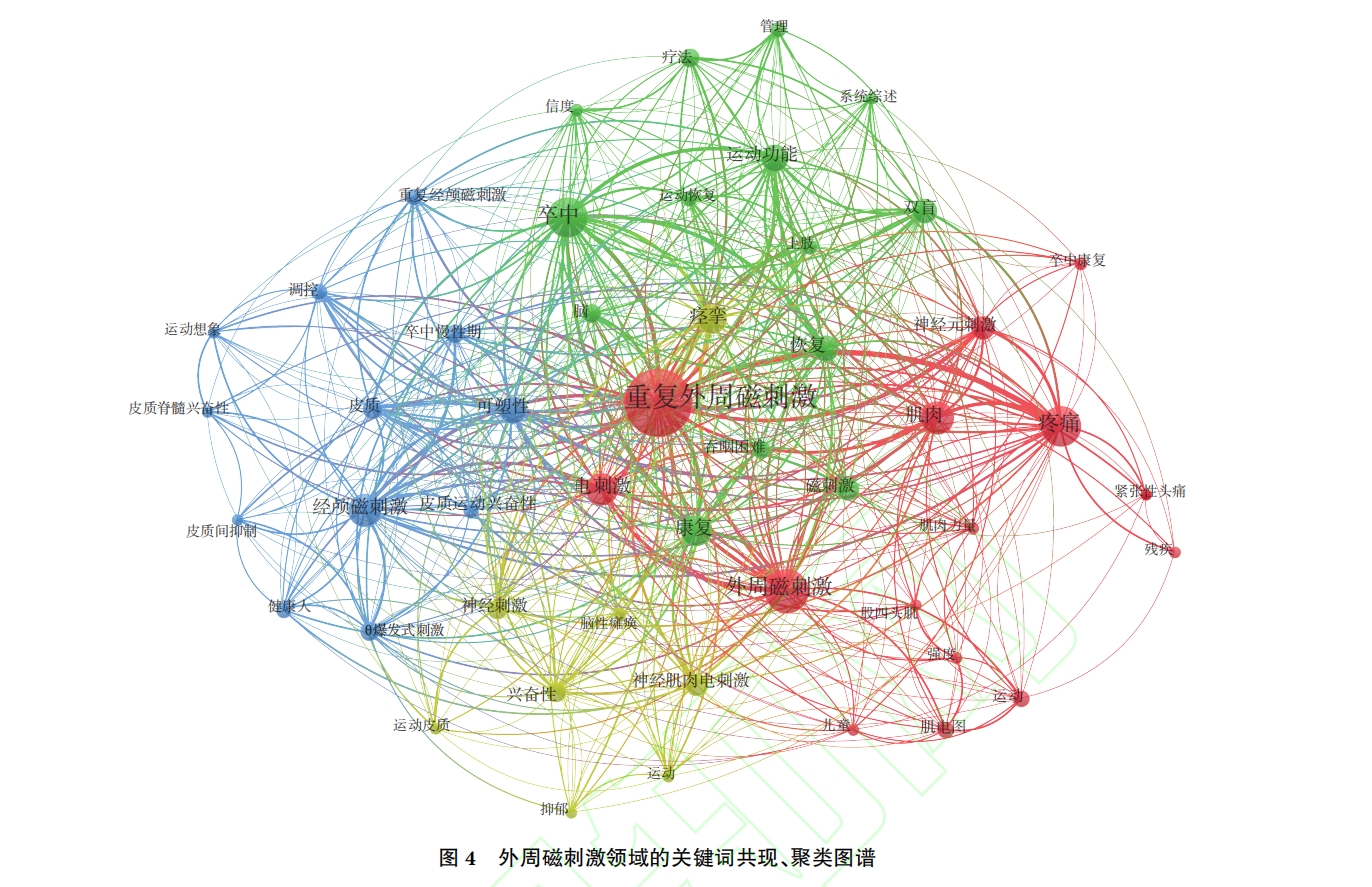

纳入文献共计含710个关键词,经同义关键词合并后最终得到666个关键词,出现频率排名前5位的是“重复外周磁刺激”“外周磁刺激”“疼痛”“卒中”和“肌肉”,见表2。对49个高频关键词

(≥5次)进行聚类分析,得到4个聚类群,其中聚类1围绕重复PMS(rPMS),涉及疼痛、肌肉、电刺激、神经刺激等;聚类2主要围绕经颅磁刺激,涉及可塑性、皮质兴奋性、卒中慢性期、皮质脊髓兴奋性等;聚类3围绕卒中,涉及康复、恢复、运动功能、双盲等;聚类4围绕痉挛,涉及神经肌肉电刺激、运动皮质、兴奋性、脑瘫等,见图4。

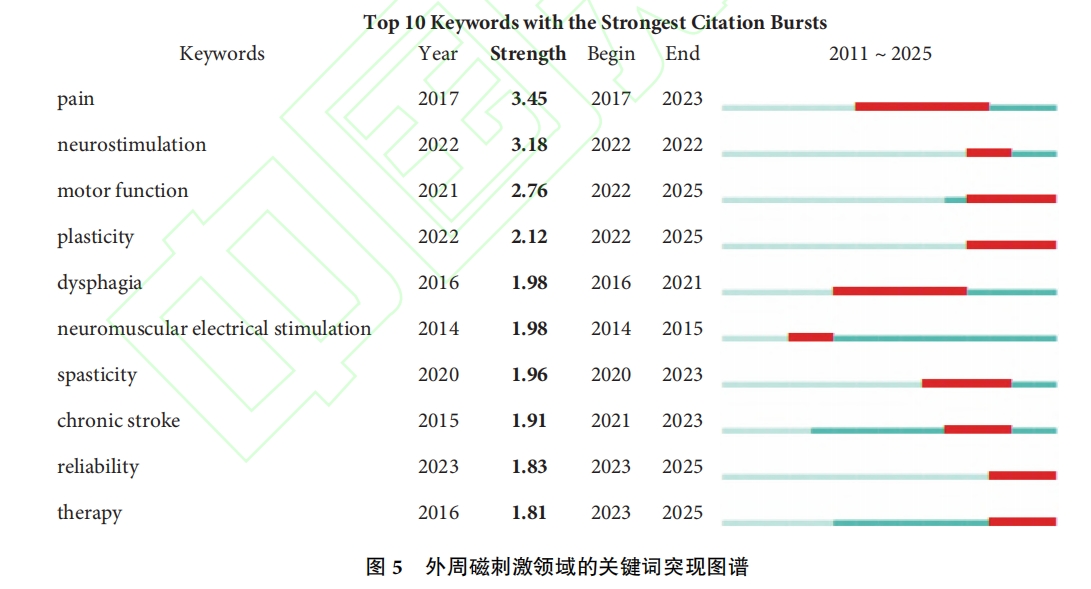

2、关键词突现分析

四、讨论

1、PMS研究现状

PMS研究趋势总体呈现稳步上升,且预计之后将继续保持。从国家和机构来看,发文量位居前5位的国家/机构主要为欧洲、东亚和北美的大学和医院,科研资源相对较为丰富。以慕尼黑工业大学为核心

的德国机构和以拉瓦尔大学为核心的加拿大机构间实现了跨国合作研究,中国的复旦大学、上海交通大学、福建中医药大学、上海体育大学之间存在合作研究。值得注意的是,中国发文量虽为全球第二,

但被引频次并未处于前列,以上结果提示中国研究力量还较分散,发文影响力和国际合作有待加强。一项跨百年的文献计量学研究显示,在神经调控干预研究领域,美国、德国和英国占据主导地位,中

国正在迅速发展,显示出中国正逐步成为全球神经调控研究的重要参与者和创新贡献者。

作者影响力方面,来自加拿大魁北克大学神经科学研究中心及康复科学学院的Schneider C是发文量及被引频次均为最多的研究者,作为该领域学术研究的领军人物,从2011年起持续活跃至今,对rPMS

在多病种,如卒中、脑瘫、慢性腰痛、帕金森病等的疗效和影响机制方面广泛地进行了探讨。来自德国慕尼黑工业大学的Struppler A影响力同样显著,其发文年份集中在2004年-2008年间。该学者的系

列研究发现PMS对触觉消退和肌肉张力调节的疗效。在方法学层面,研究团队建立了基于Hammerstein结构的肌肉收缩数学模型,开发了非线性系统识别技术实现治疗参数的个体化优化,为闭环控制系

统设计奠定基础。

2、PMS研究热点与趋势分析

PMS作为神经调控领域的重要技术,当前研究主要围绕卒中后运动功能障碍的康复机制与疗效验证展开。值得注意的是,PMS与其他疗法的联合效应研究数量已有一定规模,研究指出,rPMS联合常规康复

可有效预防脑卒中后偏瘫患者肩关节半脱位,尤其对轻症患者效果显著,但对运动功能严重受损者的长期效果仍需进一步研究;与间歇性爆发性θ波刺激联合,相较单独疗法可改善亚急性期卒中患者的运动

功能和日常生活能力,但未能有效改善肌张力。而一项探讨外周-中枢联合磁刺激协同效应的Meta分析指出,与单独使用重复经颅磁刺激(rTMS)相比,当rPMS与rTMS联合使用时,并无更强的协同效应。

尽管多数研究支持PMS的临床价值,但现有证据仍存在异质性,仍需要更多大样本量的试验来为卒中后rPMS应用提供强有力的证据,研究应针对每个结局探讨最佳rPMS方案(符合条件的参与者、靶点、

剂量、频率、强度和持续时间)和rPMS的长期影响。研究热点还包括慢性非特异性腰背痛、肌筋膜疼痛综合征、周围神经性疼痛、腕管综合征、痉挛性脑瘫、偏头痛、帕金森病、脊髓损伤等方面。Li等通过

双盲随机对照试验证实,联合rPMS和rTMS可显著改善慢性非特异性下腰痛,降低疼痛视觉模拟评分和Oswestry功能障碍指数评分,提示慢性非特异性下腰痛的闭环康复治疗新方案。另有研究显示,低强

度等长运动可协同增加股直肌和股外侧肌厚度,而后续施加的rPMS能选择性进一步增加股外侧肌的厚度。总体而言,PMS在神经和肌骨康复等领域中展现出广阔的应用及研究前景,然而,刺激参数标准化、

长期疗效维持等关键问题仍需解决。

作为神经科学与康复医学的交叉领域,PMS研究涉及神经生理学、生物力学、临床康复及生物医学工程等多个学科。当前研究显示,PMS技术的突破往往产生于学科交叉的前沿地带。

一是将神经电生理指标与康复评估相结合,Yan等研究表明,rPMS联合核心肌群训练能显著改善慢性非特异性腰背痛患者的姿势控制能力。功能性近红外光谱技术分析表明,rPMS组左侧M1区激活增

强,而左侧辅助运动区激活降低,表明左侧M1区可能在疼痛调节和姿势控制中发挥关键作用,为PMS在康复治疗的应用提供了神经调控新靶点的直接证据,未来研究可进一步探索优化rPMS参数以最大化

临床效益。PMS作为评估神经肌肉功能的可靠手段,以其无创精准、高重复性、功能解耦的方法学优势已在量化痉挛程度、监测通路完整性、追踪皮质重组等多个场景中得到应用,而最近一项针对慢性阻

塞性肺疾病患者应用PMS评估的研究显示,慢性阻塞性肺疾病患者执行认知-运动双任务时更早出现外周疲劳和认知控制下降。这一发现凸显了PMS在量化神经肌肉疲劳机制中的独特价值,为基于PMS监

测的个体化康复方案设计提供了依据。

二是运用工程学方法优化刺激参数。已有研究证实rPMS诱导的膝关节扭矩受肌肉厚度(正相关)、皮下脂肪(负相关)和最大自主收缩共同影响。基于该研究结果,工程学优化个体化PMS参数需建立多变

量预测模型:通过超声量化肌肉/脂肪厚度,结合最大自主收缩力值动态调整刺激强度。另有研究提出一种模拟大腿伸肌等长收缩力募集的神经肌肉磁刺激耦合模型,可实现预测线圈性能及饱和行为,为康

复设备优化提供量化工具。可见,打破学科壁垒、促进跨学科协作尤为关键。

五、结论

综上,PMS领域从神经机制、工程建模到临床应用3个维度,构建了“机制阐明-模型构建-临床转化”的研究体系,推动了这一非侵入性治疗技术向精准化、智能化方向发展。随着研究深入,PMS

有望为临床评估与治疗提供更加科学高效的方案。

注文章出处:丘熠童,魏意欣,马润婷等.外周磁刺激的文献计量学和可视化分析.[J].华西医学.2025.