发布时间: 2025-07-22

一、Mapping技术介绍

脑科学是生命科学中有待探索的重要研究领域,近十年美国、日本及瑞士均针对脑科学启动了大型研究计划,我国也于2021年启动了“中国脑计划”。脑功能的评估和调控是脑科学研究的重要内

容。经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation,TMS)与PET、fMRI、MEG并称为21世纪四大脑科学技术。TMS是一种无痛、非侵入性的神经调控及评估工具,Mapping技术是TMS应用中

可较为全面反映大脑皮质兴奋性及可塑性改变的评估工具。

1、Mapping技术基本原理

Mapping技术是一种利用导航经颅磁刺激评估靶肌肉在初级运动皮质表征的非侵入性评估技术。TMS利用电磁感应原理,刺激线圈中变化的电流产生的感应磁场穿过颅骨并在大脑皮质形成感应电

场兴奋大脑皮质中间神经元及第五层巨型锥体细胞(Betz cell)。初级运动皮质中锥体神经元兴奋后产生经皮质脊髓束下传的动作电位,神经冲动经脊髓前角传出,使得支配的靶肌肉收缩,在皮肤表面可

记录到肌肉电活动,称为运动诱发电位(MEP)。皮质下传神经冲动的强弱决定了脊髓前角运动神经元池中神经元激活的程度,进而决定了运动诱发电位的大小,故运动诱发电位的大小可以代表皮质神经

元神经冲动的强弱,即皮质神经元兴奋性。

Mapping技术需要在大脑皮质预先规划TMS刺激网格,通过立体导航系统引导线圈定位到网格,给予TMS脉冲刺激并记录靶肌肉的MEP。利用同时记录的网格位置信息和MEP波幅可以在大脑皮质

上绘制支配靶肌肉的皮质代表区(cortical representation area)及其对应的皮质兴奋性程度。以上这种评估靶肌肉皮质代表区范围及兴奋性程度的技术称为Mapping技术。

2、Mapping技术评估指标

本文以常见的上肢第一骨间背侧肌的Mapping评估为例,介绍Mapping评估技术。下肢、面部及椎旁肌等靶肌肉的Mapping评估操作流程可以参见相关文献。此外,基于Tarapore等开创性研究,

Mapping技术也可应用于评估言语功能在大脑皮质的功能性定位。对于言语功能的Mapping评估操作可参考相关文献。

Mapping评估是一个较MEP更加全面的、多维度的皮质兴奋性评估工具,主要包括面积、体积和重心三个参数。面积是指可在静息靶肌肉上记录到波幅>50μV MEP对应的大脑皮质刺激范围。

面积可使用MEP>50μV皮质刺激点的横纵坐标进行求积分得到,单位是cm2。体积是以面积指标为底面积,并以刺激靶点MEP波幅为高,加权计算得到的综合指标。

体积可以使用MEP>50μV皮质刺激点的横纵坐标作为底,MEP波幅大小为高,进行求积分得到,单位是mV·cm2。

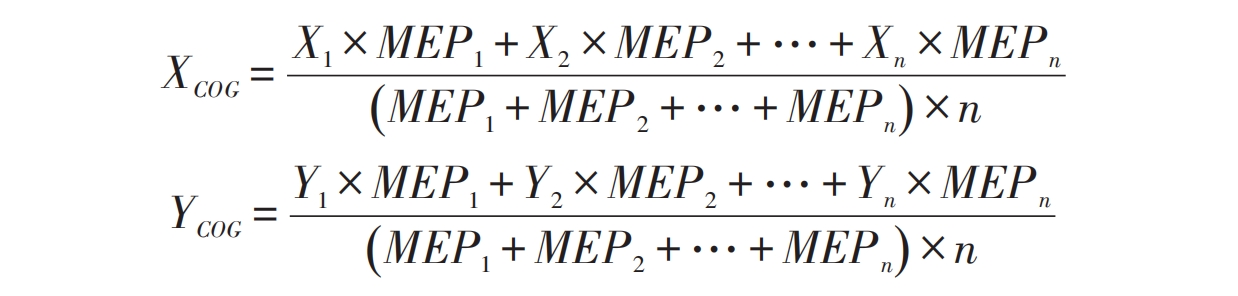

重心(COG)是通过每个刺激点坐标的MEP波幅加权计算得到的指标,具体计算方式是,各刺激靶点的横坐标与对应MEP波幅乘积相加的和除以MEP波幅得到的重心位置的横坐标XCOG,对纵坐标

YCOG用相同方法进行计算方式,最终得到Mapping重心坐标。

Mapping评估反映了靶肌肉在运动皮质对应的皮质代表区及其兴奋程度。面积参数反映了靶肌肉运动皮质代表区的大小;体积参数反映了靶肌肉皮质代表区的兴奋性程度;重心参数可以体现靶肌肉皮

质代表区在大脑皮质的定位。传统MEP仅能反映靶肌肉皮质代表区内单个点(热点)的皮质兴奋性,而Mapping可以反映皮质代表区的范围以及其兴奋性水平。一段时间内的皮质兴奋性改变体现了功

能可塑性。传统的经颅磁刺激评估皮质可塑性的方法是评估一段时间内热点位置的MEP波幅改变,而Mapping技术可以从靶肌肉皮质代表区的相对位置、范围大小和兴奋性程度等多维度评估运动皮质兴

奋性及可塑性。

Mapping评估结果存在一定的变异性,Mapping评估的影响因素与导航系统的应用、肌肉状态、刺激网格的选择等有关。立体导航定位磁刺激系统(nTMS)结合患者的颅脑MRI影像数据可以用于个性

化的刺激靶点定位,同时,相较于传统的头部体表标志定位和脑电图10-20系统定位方法,nTMS定位精度更高。研究显示,头部体表标志定位法的误差约为1.4cm,而nTMS定位的误差约为0.3cm。与头

部体表定位方法相比,nTMS的Mapping的MEP波幅更高,变异性更小。

当肌肉处于不同的激活状态时,如静息状态和收缩状态,Mapping评估结果受到影响。当肌肉收缩时,大脑皮质的兴奋性升高,兴奋阈值降低,同等刺激强度下MEP波幅更高。Ngomo等研究显示,

同等刺激强度下肌肉主动收缩时的Mapping评估面积较肌肉静息状态显著增加。同时,肌肉收缩状态下的Mapping评估体积的重测信度更高,结果更加稳定。

Mapping评估中刺激网格间距大小也会影响Mapping评估结果。常见的是1cm间距的刺激网格。网格间距越小,Mapping评估结果精度更高,重心指标的评估结果更稳定。但是,缩小网格间距将使

得覆盖相同的皮质范围时,需要的刺激数量增加,增加了Mapping评估的操作时间,降低了其可操作性,同时,评估时间延长也会增加皮质兴奋性波动对Mapping评估结果的影响,增加结果变异性。相反

地,网格间距增大,操作时间缩短,但是Mapping评估结果的准确性会降低。

二、Mapping技术文献计量分析

1、Mapping技术相关文献发表概况:

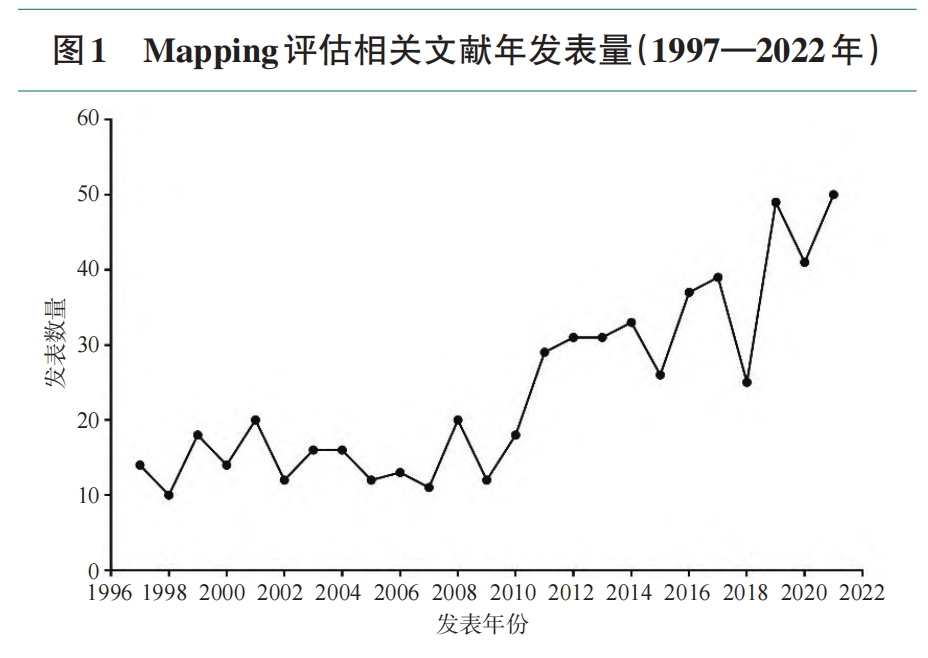

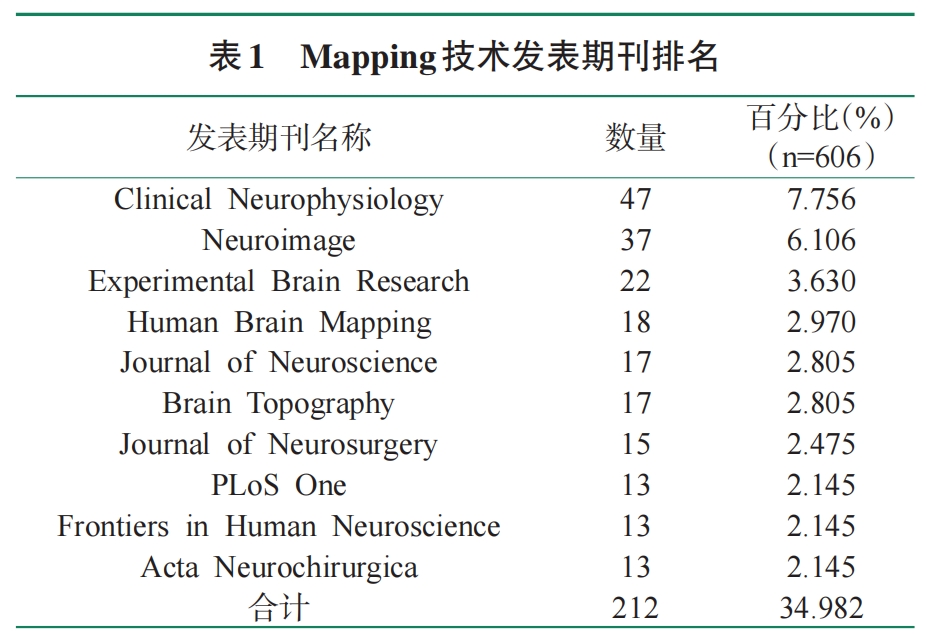

经过Citespace分析后共计得到975个文献共被引网络节点,3821条文献共被引联系。Mapping技术相关研究历年文献发表数量如图1所示。同时,发表Mapping技术相关文章的期刊前十名排名如表

1所示。通过以上结果可知,自1997年Mapping技术相关文章开始在核心期刊发表。1997年至2009年发表文章的数量每年变化不大。2010年以来,自神经导航定位系统出现后,Mapping主题相关文章

发表数量逐年增长,且近三年每年发表文章数量均在40篇以上,表明Mapping技术近年来持续受到关注。

2、Mapping技术子主题聚类分析结果:

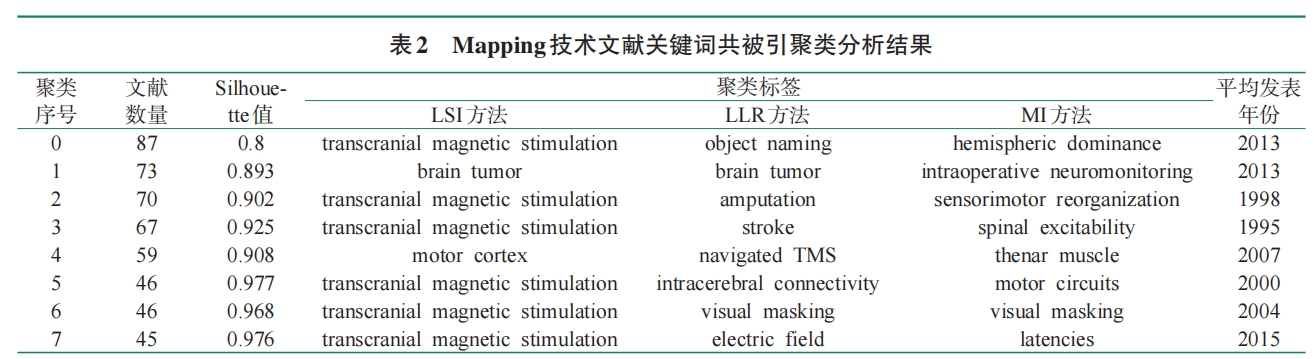

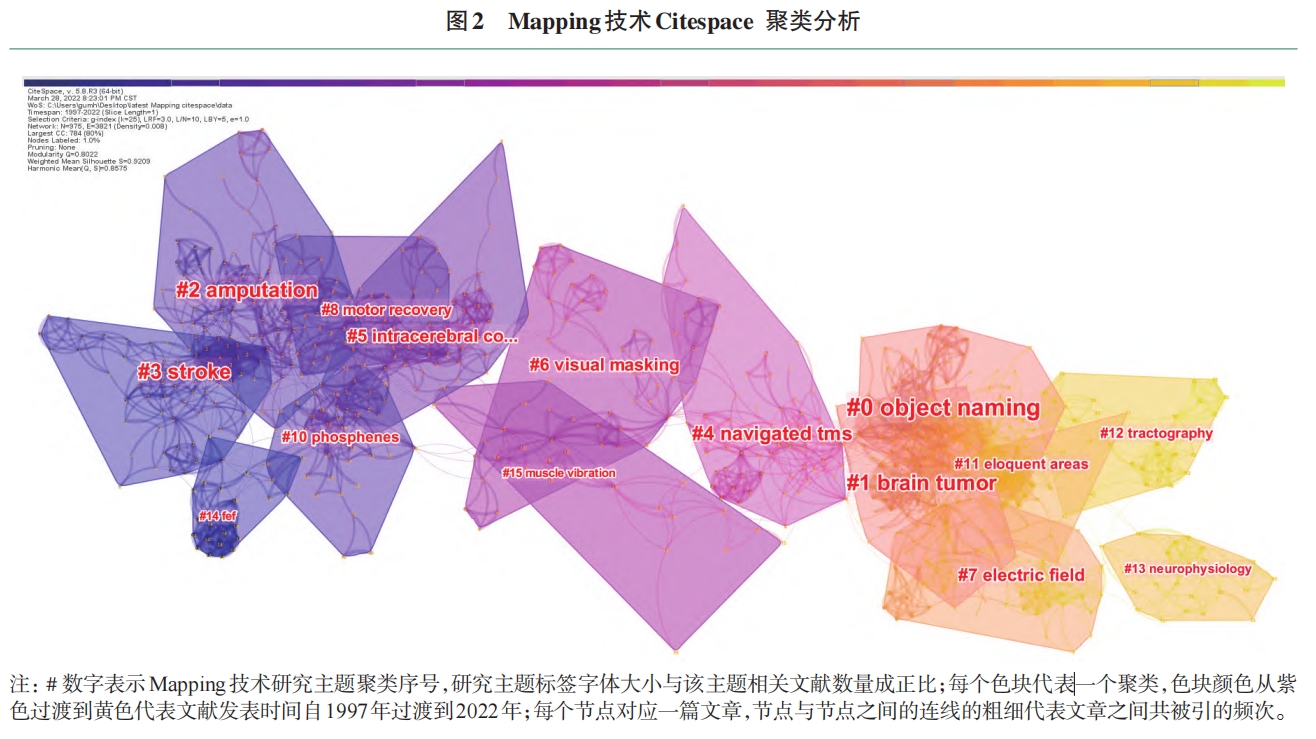

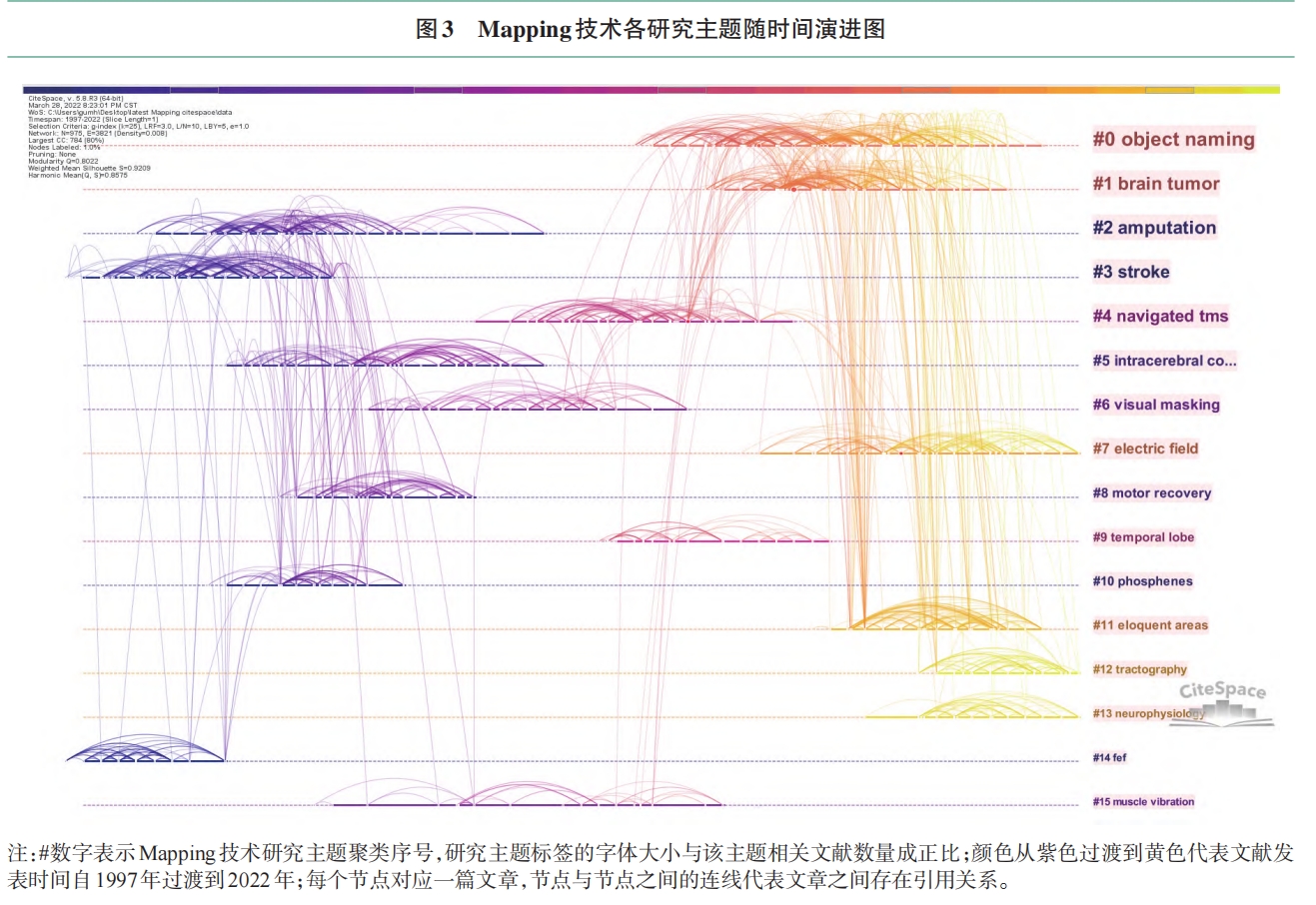

Mapping技术相关文献的共被引关系经过文献的关键词进行聚类分析后共得到20个聚类,代表了与Mapping技术相关的20个研究主题。聚类分析的轮廓系数Silhouette=0.9209,结果显示聚类效果良好。

通过潜在语义分析(LSI),对数似然比(LLR)和互信息(MI)方法对文献关键词进行分析,提取聚类标签,揭示研究主题。LSI方法倾向于发现共被引文献之间的隐含语义联系,LLR和MI方法更倾向于反映聚类

的特征。前8大聚类标签内容如表2所示。同时,图2-3通过可视化的方式分别展示了Mapping技术的研究主题聚类和各研究主题随时间的动态演进过程。

三、Mapping技术研究主题及前沿趋势

1、Mapping技术研究主题

结合图2和表2的分析结果,1997—2022年,Mapping技术相关研究大致可以划分为三个发展阶段,分别对应着图2中的紫色聚类群、粉色聚类群和黄色聚类群。同时,这三个阶段与技术的发展密切相关。

早期阶段,20世纪80年代,经颅磁刺激初次作为无创性神经调控和评估工具出现,促进了Mapping技术对于生理和病理状态下大脑皮质兴奋性和大脑皮质功能重组的相关研究;中期阶段,随着个体颅脑

磁共振影像学和神经导航技术在经颅磁刺激中的应用,Mapping空间分辨率提高,促进了Mapping在脑肿瘤术前评估中的应用;近十年,医工结合的学科交叉融合促进了Mapping技术的进一步发展,包

括机器人辅助定位在Mapping技术中的创新应用、模拟大脑感应电场促进对Mapping技术的机制理解和降低Mapping技术变异性的精准评估。

早期阶段(1997—2003年)Mapping技术主要关注于生理和病理状态下大脑皮质兴奋性和大脑皮质功能重组。运动诱发电位能够反映皮质脊髓束的完整性和初级运动皮质的兴奋性。Mapping技术通过

记录初级运动皮质上产生运动诱发电位的范围,可以记录靶肌肉的皮质代表区。通过皮质代表区的大小、位置和兴奋程度可以判断皮质功能重组的情况和大脑可塑性改变。Wassermann等最早系统研究了

Mapping技术用于评估健康受试者拇短展肌、桡侧腕屈肌、肱二头肌和肱三头肌的皮质代表区。同时,系列研究显示,对于皮质代表区的定位,Mapping技术评估结果与传统的fMRI及PET CT的评估结果

具有一致性。除对生理状态的皮质兴奋性进行评估外,Mapping技术进一步扩展到对病理状态下脑可塑性的评估。Mapping技术评估后天截肢患者皮质代表区,结果显示截肢后上肢皮质代表区向大脑半球

外侧移位,下肢皮质代表区向大脑半球内侧移位,初级运动皮质出现明显功能重组。且截肢后幻肢痛患者皮质也伴有皮质功能重组。此外,脑卒中后初级运动皮质的可塑性改变也是Mapping技术的重要研

究方向。卒中后上肢运动功能的恢复和初级运动皮质功能重组相关,卒中后患侧半球小指展肌皮质代表区Mapping面积较健侧半球及健康受试者均减小,且经过8—10周康复训练后患侧半球小指展肌皮质

代表区Mapping面积较前增大,发生可塑性改变。同时,Mapping评估显示卒中后患侧上肢的单次运动训练可以使受损半球拇短展肌的皮质代表区面积扩大,产生可塑性改变。Byrnes等研究显示卒中后

患侧半球拇短展肌皮质代表区在大脑半球上定位发生改变。皮质手部肌肉皮质代表区的内侧偏移可能与手部运动恢复相关。但是由于早期Mapping技术主要依靠脑功能区定位和脑电10—20系统定位方法,

空间分辨率为20mm左右,定位空间精度低,限制了Mapping技术的应用。

中期阶段(2004-2012年)Mapping技术研究主题主要关注于nTMS与Mapping技术的结合以及Mapping评估在运动区受累的颅脑肿瘤患者术前评估中的应用。随着个体颅脑MRI影像和神经导航技术

在经颅磁刺激中的应用,Mapping技术的空间分辨率可达2.2-3.6mm,并且nTMS定位的重复性更好,运动诱发电位的变异性小,波幅更高。此外,Säisänen等提供的nTMS运动诱发电位标准参考值也促

进Mapping技术的应用。同时,得益于nTMS Mapping技术毫米级的空间定位精度,Mapping技术开始应用于运动皮质受累的颅脑肿瘤患者的术前评估。颅脑肿瘤在切除时需要在完全切除肿瘤组织和尽

量保留大脑功能之间权衡,传统上使用术中皮质电刺激来判断肿瘤周边皮质功能,确定切除范围。因nTMS Mapping技术具有非侵入性,空间分辨率较高,且可以评估皮质脊髓束的完整性等特点;

Mapping与传统术中皮质直接电刺激评估结果有良好一致性,基于导航经颅磁刺激的Mapping技术开始逐渐应用于累及皮质脊髓传导束的颅脑肿瘤的评估和术前规划。

近十年(2013-2022年),得益于医学和理工学科的深度融合发展,理工科技术促进了Mapping技术研究主题向以下三个方面发展。

①Mapping技术在累及语言功能区的颅脑肿瘤术前评估中的应用。Tarapore等开创性地使用Mapping技术评估语言功能受累,扩大了Mapping技术在颅脑肿瘤术前评估的应用范围;Mapping技术评估言

语功能区受累情况,可以为颅脑肿瘤患者手术规划提供参考,也可以作为患者危险分层的参考指标;此外,基于弥散张量成像的神经纤维结构评估与Mapping技术的生理功能评估的联合应用,可以提高颅

脑肿瘤患者术前评估的准确性。

②对Mapping技术方法学的优化。包括Mapping技术评估参数的优化,如优化线圈角度、脉冲刺激频率对言语Mapping评估的影响;探究肌肉收缩状态及经颅磁刺激脉冲强度对Mapping评估结果的影响;

优化Mapping技术的脉冲刺激间隔时间和网格引导,缩短 Mapping技术评估操作时长,使得Mapping技术可用于评估皮质可塑性快速改变的场景;改善Mapping刺激方式,使用机器人代替人工引导线圈

定位皮质刺激靶点,提高定位的精准性和评估的可重复性,减小Mapping技术评估结果的变异性。

③对Mapping评估磁刺激脉冲兴奋大脑皮质机制的探究。通过模拟大脑中磁刺激感应电场的分布,探究Mapping评估中经颅磁刺激脉冲兴奋皮质的具体靶点,有利于优化Mapping评估刺激方案,降低

Mapping评估变异性,提高Mapping评估效果。

2、Mapping技术前沿研究趋势

被引量激增是指一段时间内文献被引用量大大增加的现象,具有被引量激增属性的文献反映了一段时间内相关领域广泛关注的热点研究话题。通过分析得到Mapping技术相关研究中共计有92篇具有被

引量激增属性的文章。选取截止目前仍持续具有被引量激增属性的11篇文章,如图4示,同时综合最近3年发表的Mapping技术相关文章,可以分析出Mapping评估最新热点研究主题,同时这些主题也揭

示了未来值得关注的研究方向。

Mapping技术最新的热点研究内容主要包括以下三个方面。

①扩展Mapping技术的临床应用范围。随着Mapping技术在颅脑肿瘤术前评估的广泛应用,Mapping技术应用范围也逐渐向不同疾病和不同人群扩展。包括Mapping技术在儿童言语区受累颅脑手术术前

评估中应用、在脑动静脉畸形术前评估中的应用,此外,Mapping技术还可用于评估视觉空间注意力。

②对于Mapping技术评估操作方案的优化。如优化Mapping评估中磁刺激的参数;使用专门的TMSmap软件处理Mapping数据来简化数据分析流程,并使得Mapping技术评估结果以标准化的方式呈现;

通过计算模拟磁刺激感应电场,提高Mapping技术的定位精度,降低评估结果变异性。

③Mapping技术用于评估颅脑肿瘤术后脑可塑性的改变。颅脑肿瘤手术改变了大脑结构,术后会出现适应性的脑可塑性改变,且脑可塑性改变可能与术后功能恢复相关。所以,Mapping技术不仅可应用

于颅脑肿瘤的术前评估、手术路径规划,而且颅脑肿瘤术后恢复过程中的脑可塑性改变评估也是Mapping技术的新兴研究领域。

四、小结

本文在介绍Mapping技术评估指标的基础上,利用文献计量分析方法全面系统地分析了Mapping技术领域的各研究子主题,并可视化的呈现了Mapping技术研究主题随时间的动态发展过程,系统地介绍了Mapping技术及其研究概况。分析得知,未来Mapping技术的研究进展主要关注三个方面。首先,Mapping技术的临床应用范围将进一步扩展,应用于不同的疾病和人群,如儿童言语区受累颅脑手术、脑动静脉畸形术前评估和视觉空间注意力评估等。其次,Mapping技术的评估操作方案将进一步优化,如优化磁刺激的参数及操作流程、开发专用软件处理Mapping数据和提高经颅磁刺激定位精度等。最后,Mapping技术不仅应用于传统的颅脑肿瘤术前评估、手术路径规划,也可应用于评估颅脑肿瘤术后脑可塑性的改变和功能恢复。Mapping技术具有非侵入性和高空间分辨率的特点,同时可多维度反映皮质兴奋性及可塑性改变,在脑功能的评估中具有广阔应用前景。

注文章出处:顾明辉,陈泽健,李飏安等.经颅磁刺激Mapping技术评估的文献计量分析.[J].中国康复医学杂志.2025.40(7):1120-1127.